ヒンメリとは、乾燥(かんそう)したわらを糸でつないで作る、フィンランド伝統のかざりです。

今日は身近なものを使ってヒンメリを作ってみましょう。

丈夫な立体が作れるトラス構造

ヒンメリはたくさんの三角形が集まって作られています。

3本の辺で作られている三角形は形が変わりません。

4本の辺で作られている四角形は、辺の長さが同じでも形が変わってしまいます。

形が変わらないので、三角形は少ない材料で丈夫なものを作ることができる形なのです。

東京タワーなどの大きな建物や、みなさんの学校も、このような三角形を使って作られています。

このような三角形を組み合わせた形をトラス構造といいます。

四角形に対角線を1本加えると、2つの三角形を作ることができます。

家の柱と柱の間にも、このような対角線が入っているので、地震に負けない強い建物を作ることができます。

この対角線の部分を筋交(すじかい)といいます。

正多面体の種類

正多面体とは、同じ形の面だけで構成されている立体のことです。

立体の形はたくさんありますが、正多面体は5種類しかありません。

正四面体、正六面体(立方体)、正八面体、正十二面体、正二十面体

このうち、正六面体は正方形、正十二面体は正五角形で作られていますが、その他は正三角形で作られています。

今日は正多面体の中で最もシンプルな正四面体を使ってヒンメリを作りましょう。

正四面体ヒンメリの作り方

正四面体は立体の中で最も少ないパーツで作ることができます。

正四面体ヒンメリの材料

- 10cmに切ったストロー6本

- 120cmくらいの糸

- 糸通しに使う12cmくらいの針金

針金の片方の先は糸を引っ掛けられるように曲げてペンチで潰しておきます。

正四面体ヒンメリの作り方

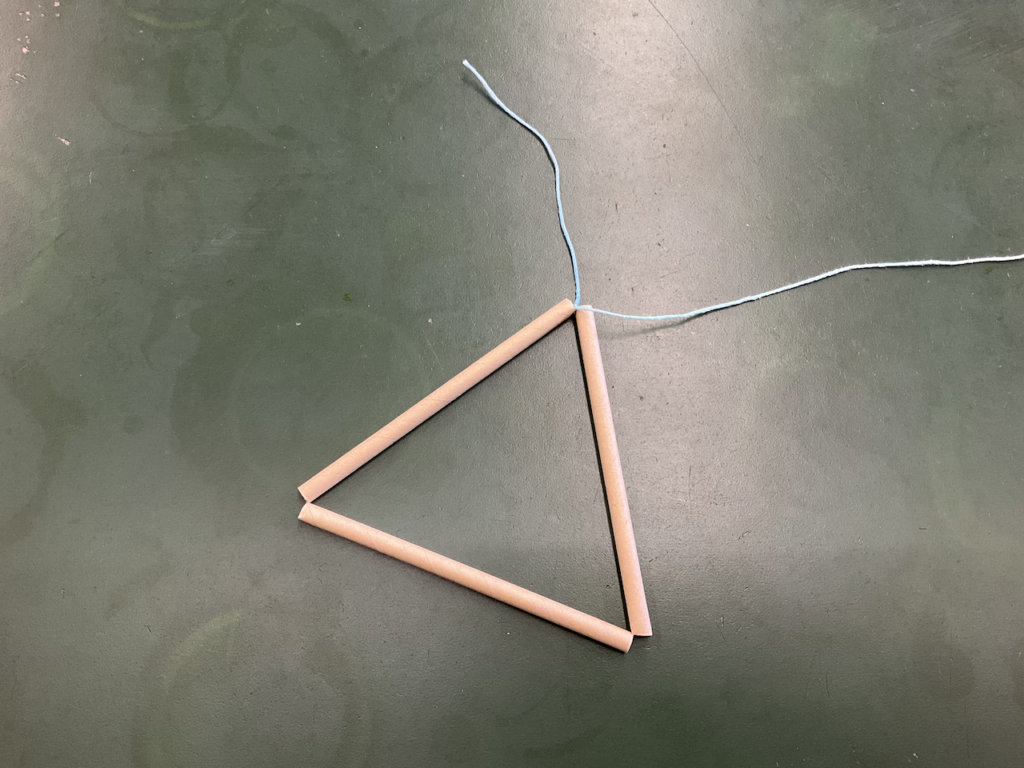

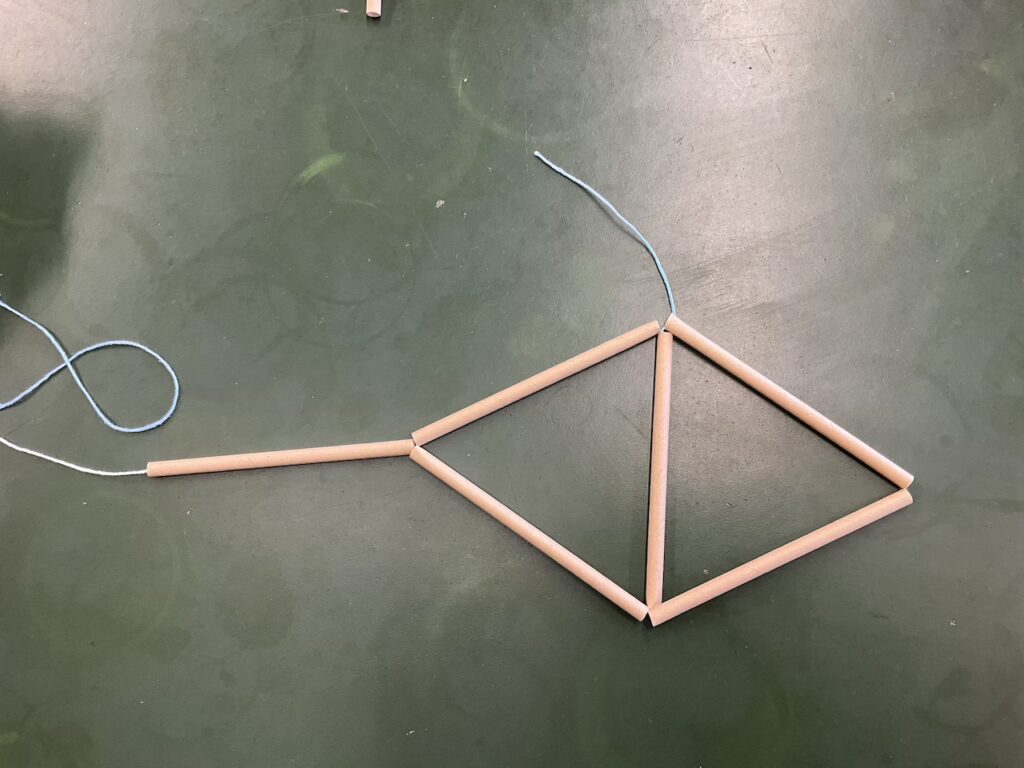

ストロー3本に糸を通します。

10cmくらいを残して固結びして三角形を作ります。

ストロー2本に糸を通します。

三角形の角に糸を引っ掛けて2個目の三角形を作ります。しっかりと糸を引いてゆるまないようにしましょう。2回引っ掛けると丈夫になります。

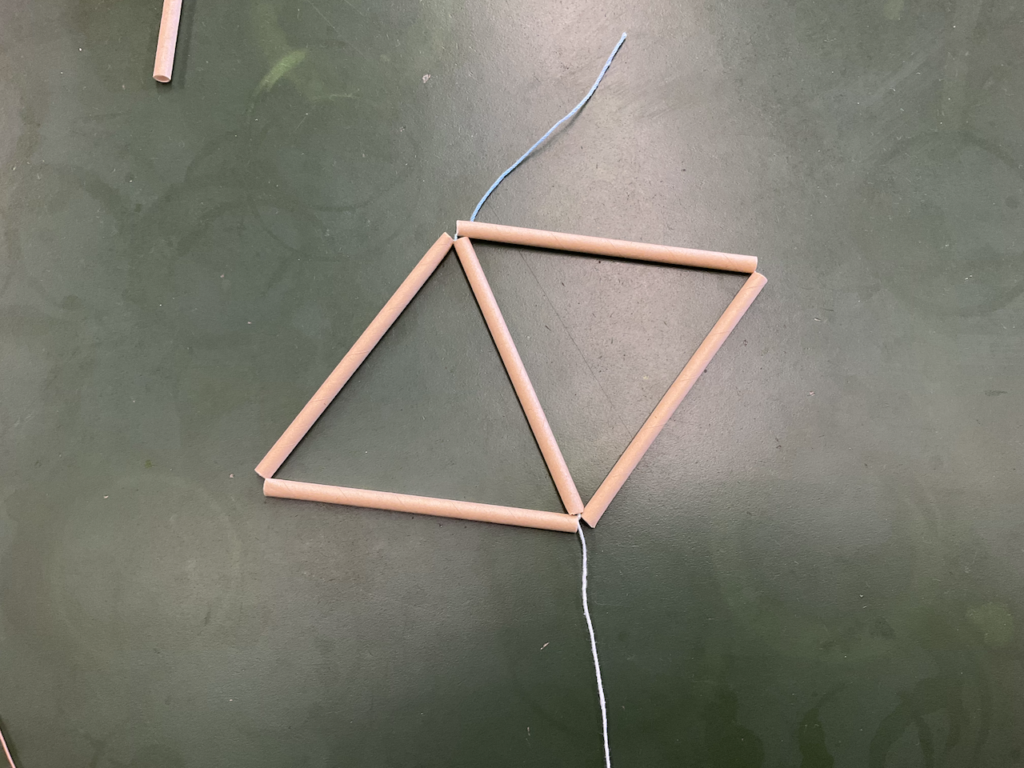

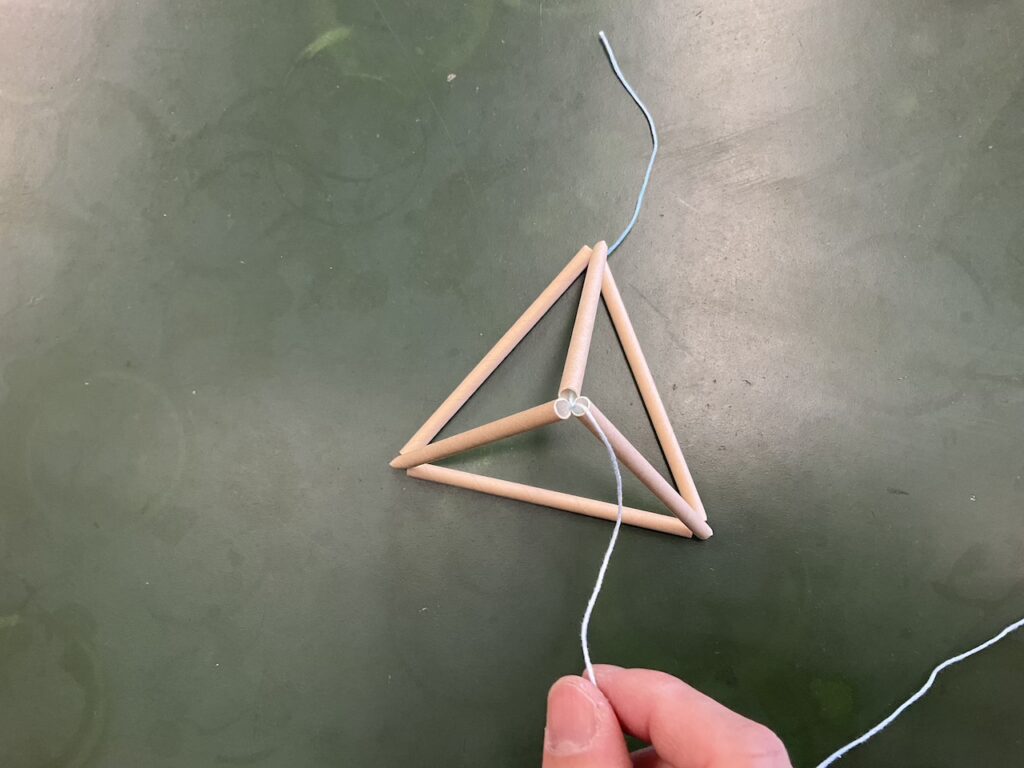

ストローの中を通って糸を移動させます。

ストローを1本通したら、三角形の角に糸を引っ掛けて立体に立ち上げます。しっかりと糸を引いてゆるまないようにしましょう。2回引っ掛けると丈夫になります。

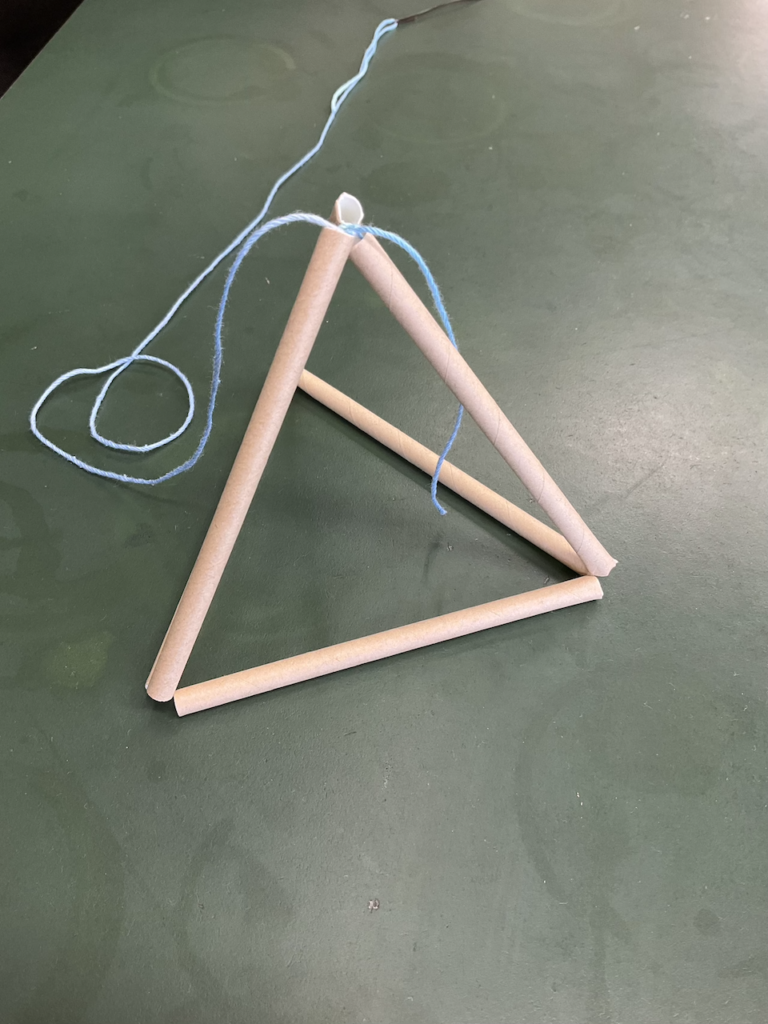

ストローの中を通って、最初に残した10cmの糸が出ているところに糸を移動させます。

固結びをしたら完成です。

正四面体ヒンメリを組み合わせる

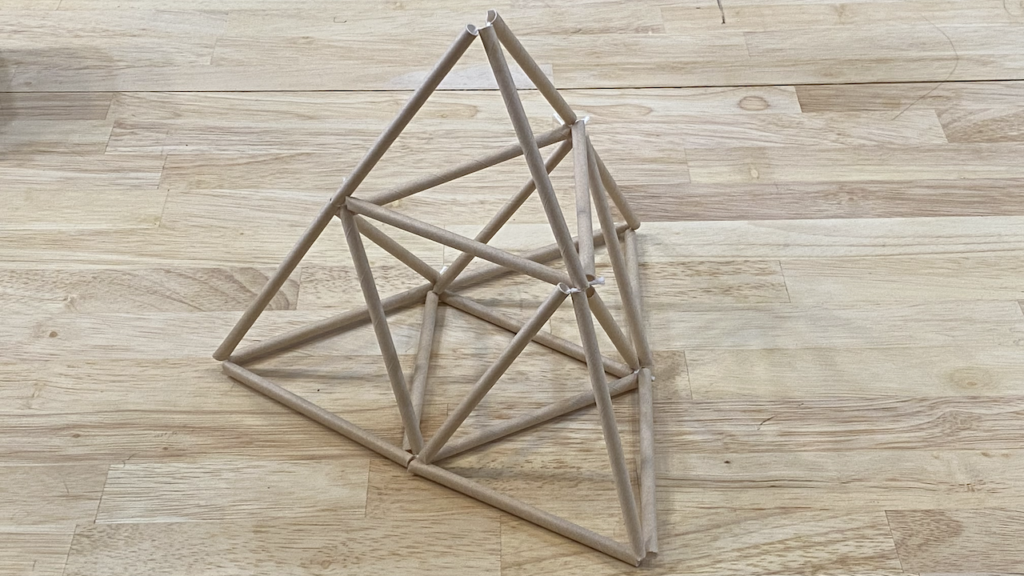

正四面体ヒンメリを4個作って組み合わせると、大きな正四面体を作ることができます。

それをさらに4個ずつ組み合わせることで、大きな正四面体ヒンメリ作ることもできます。

みんなで作るクリスマスツリー

MOANAVIでは、みんなで協力して大きな正四面体ヒンメリを作りクリスマスツリーにしました。みなさんもぜひチャレンジしてみてください。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説