乾電池と豆電球を使って、豆電球光らせることはできますか?

回路ができると電気が通り、豆電球を光らせることができます。

では、LEDを光らせることはできるでしょうか。

LEDの特徴

豆電球などの電球は、電気から光を作るために使われています。しかし、豆電球などでは光だけでなく熱もたくさん作られてしまうため、電気の利用効率が高くありません。

LEDは豆電球などに比べると熱が発生しにくいので、少ない電気で同じ明るさの光を作ることができます。そのためLEDはecoであると言われています。

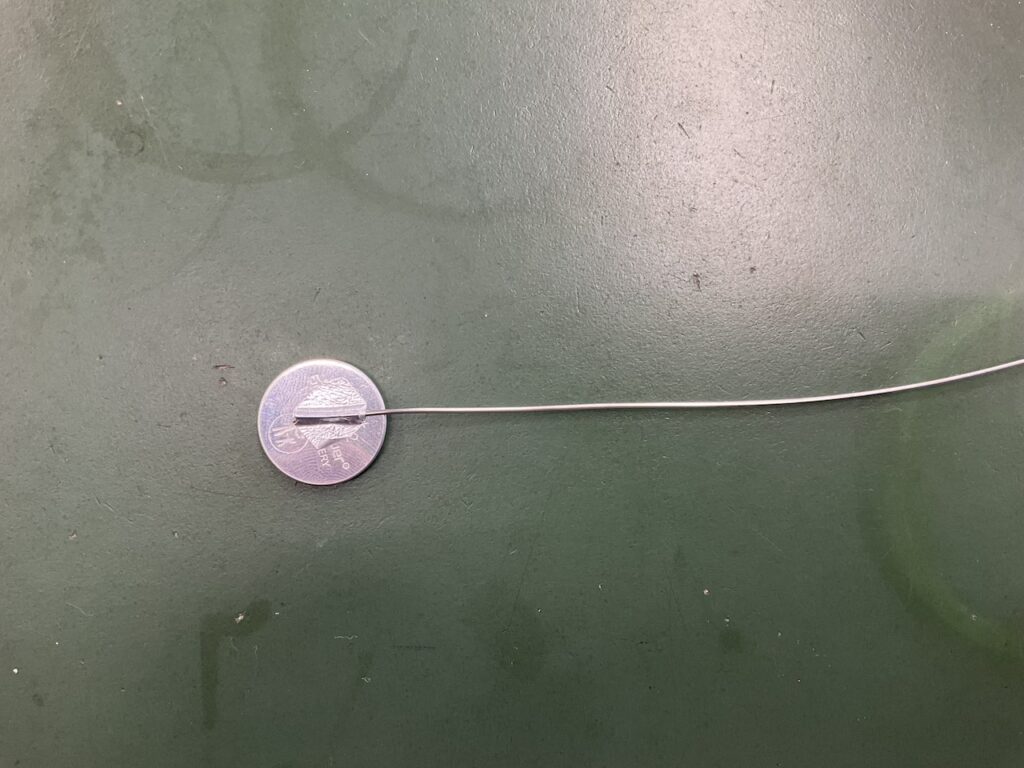

豆電球とは異なり、LEDは+極とー極を正しくつながないと光りません。

LEDの脚が長い方が+極になります。

LEDは乾電池1個分の電圧(中学生になったら学びます)が足りないため、LEDを光らせることができません。そこで3Vのリチウムコイン電池を使ってLEDを光らせます。

LEDでコイン電池をはさんでみると、LEDが光りますので、好きな色のLEDを選びましょう。

+極とー極を反対にすると光らないことも確かめてみましょう。

LED電気迷路の作り方

材料

- LED1個

- リチウムコイン電池1個

- 針金20cmくらい1本

- 針金5cmくらい1本

- 導線20cmくらい1本

- 土台に使う厚紙10cm角くらい

- アルミテープ

- セロハンテープ

作り方

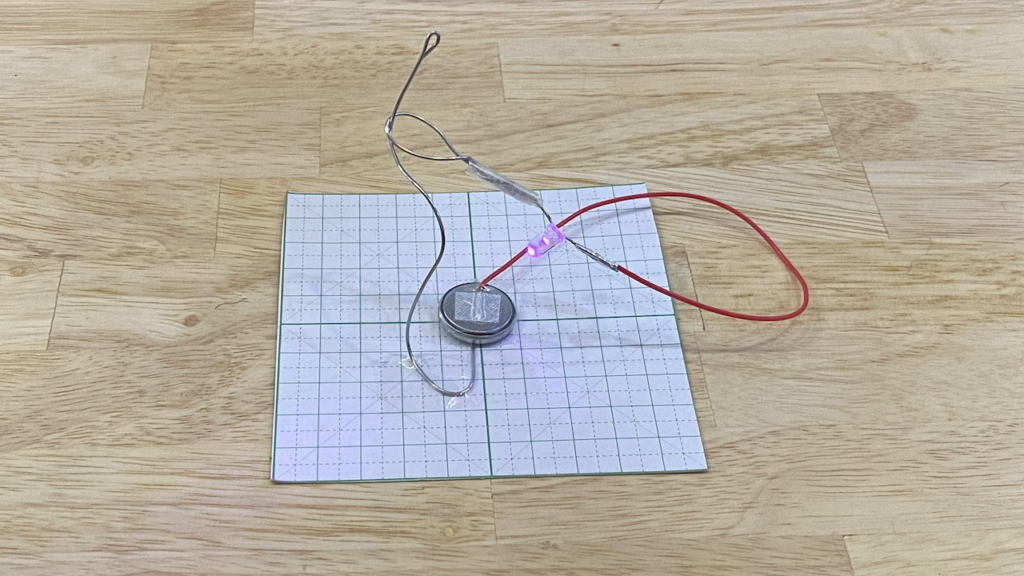

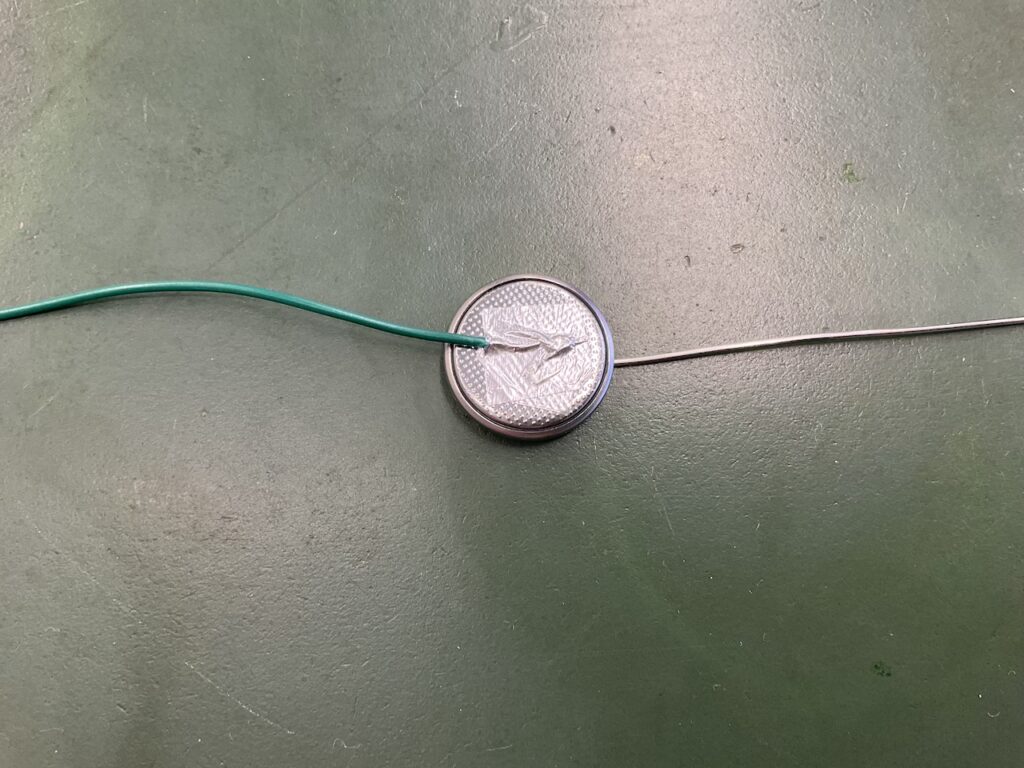

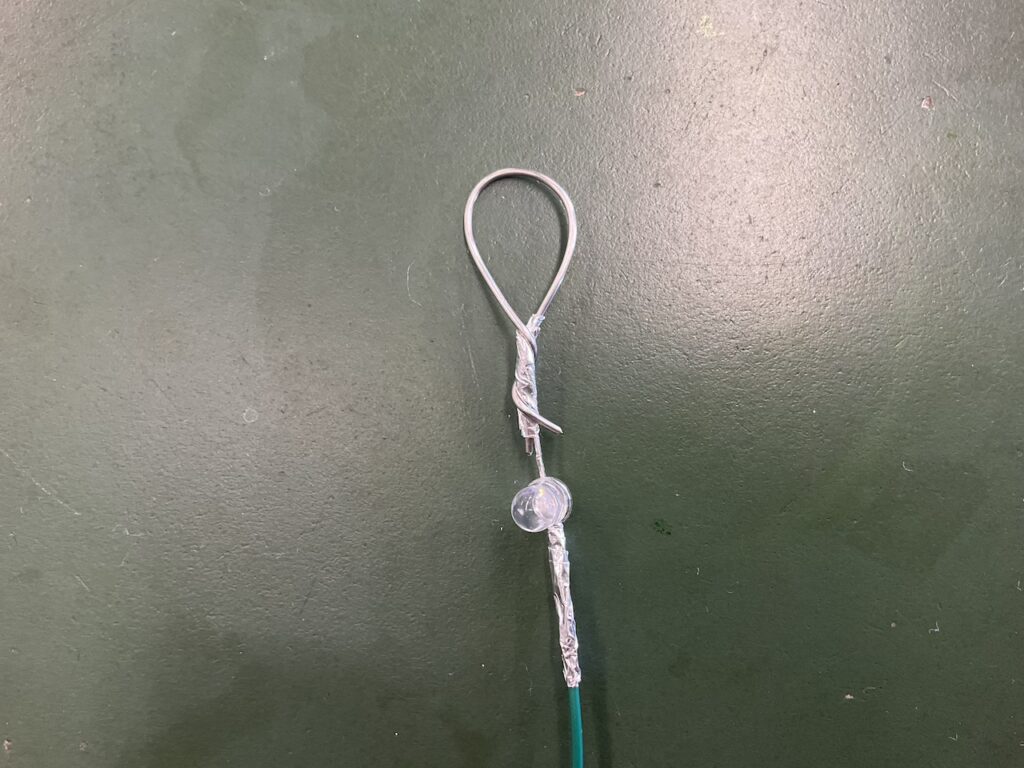

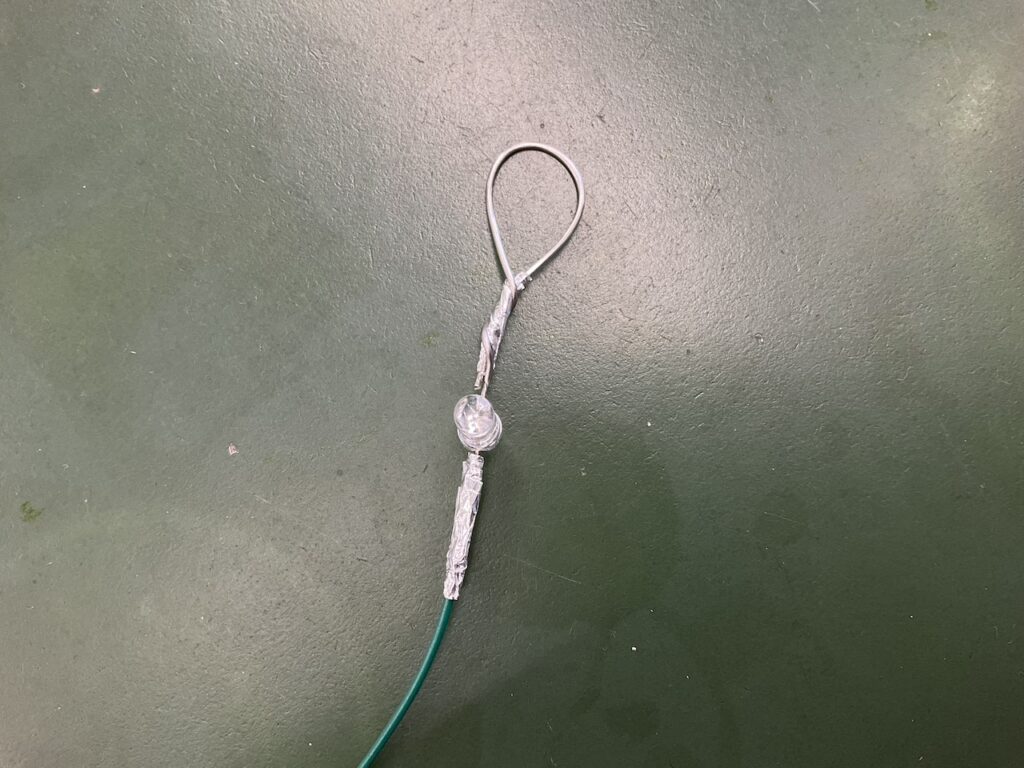

コイン電池の+極にアルミテープを使って長い針金を貼り付けます。

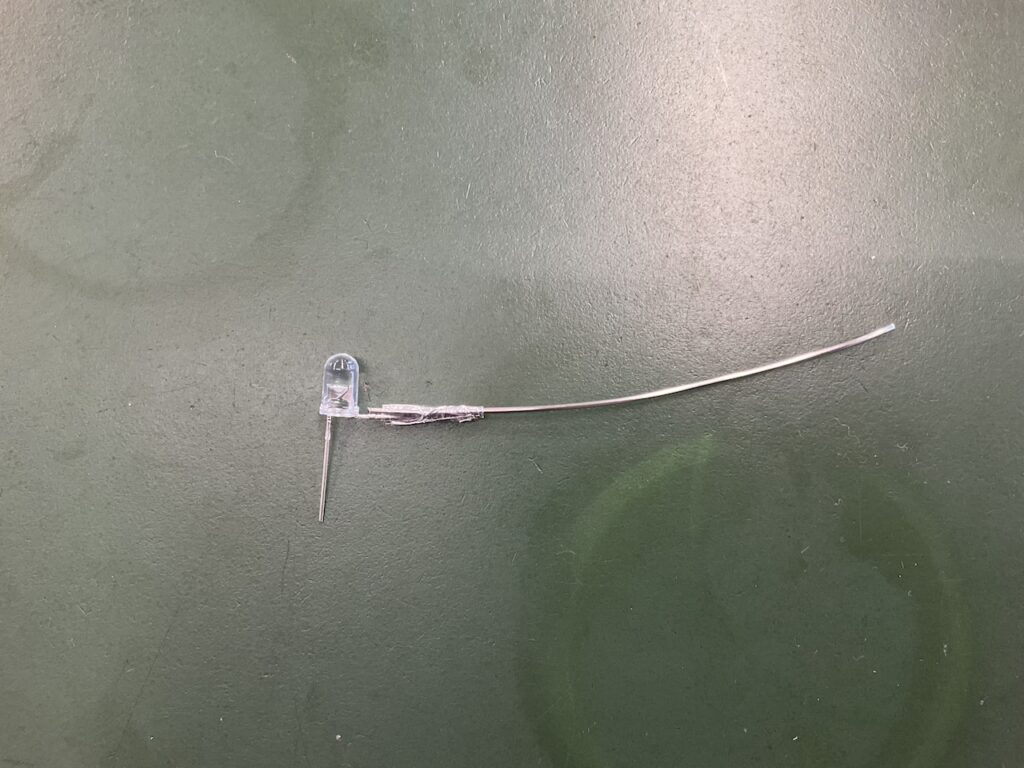

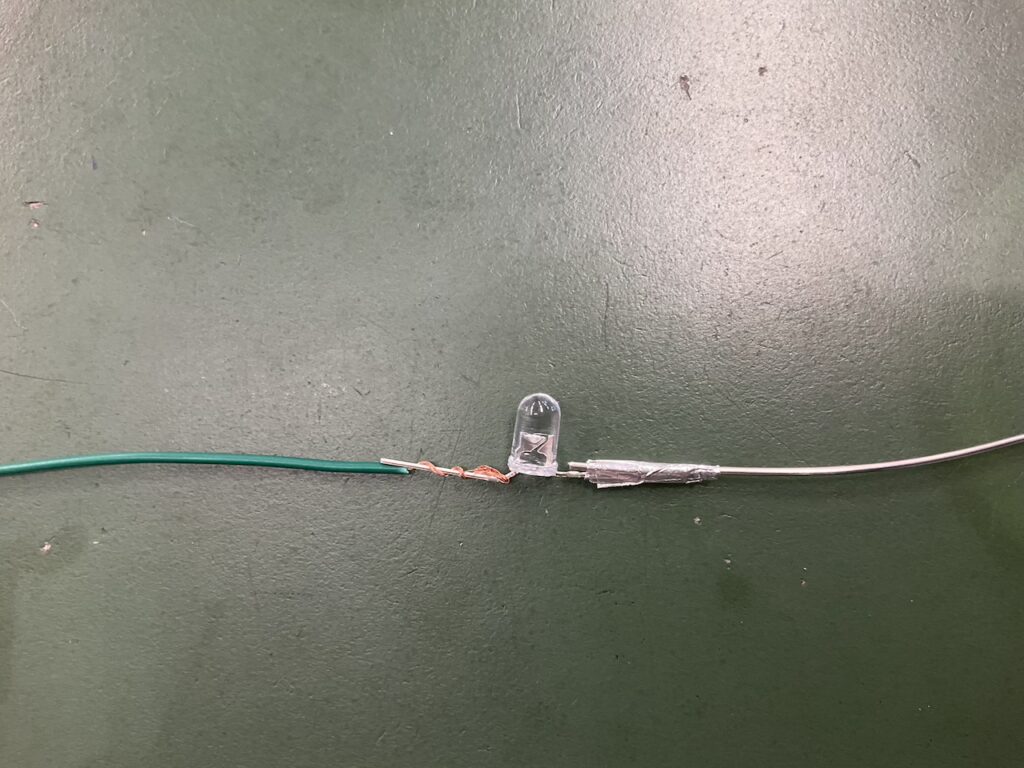

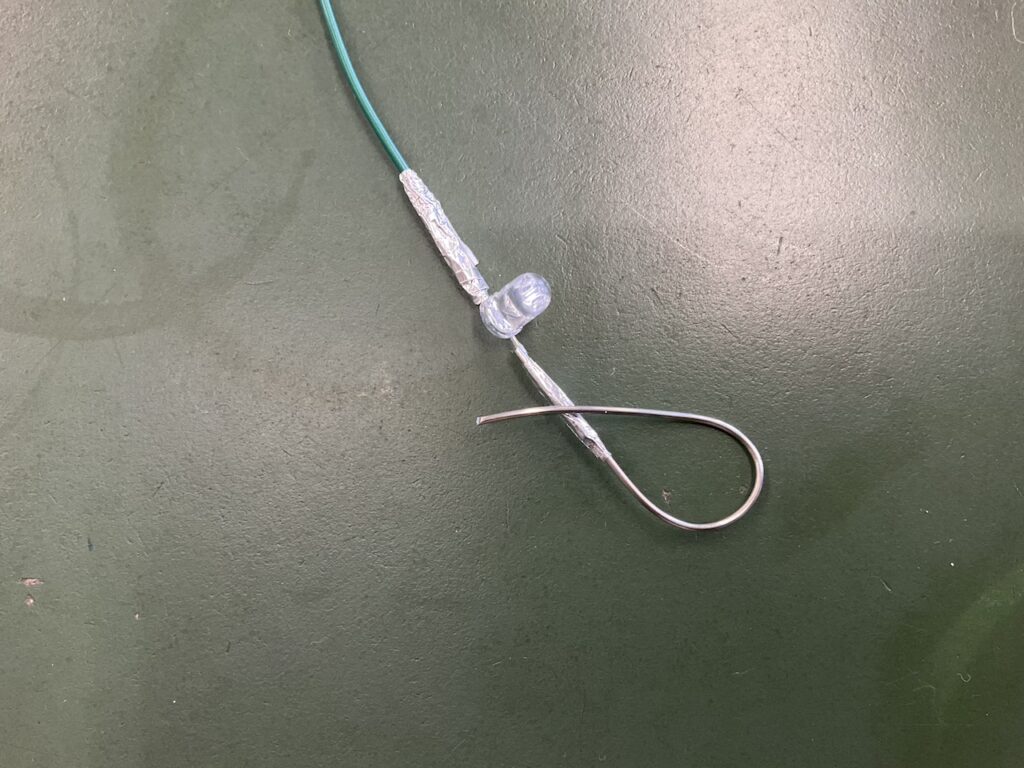

LEDの+極(長い脚)を開き、アルミテープを使って短い針金をつなぎます。

LEDのー極(短い脚)を開き、アルミテープを使って導線をつなぎます。

コイン電池のー極にアルミテープを使って導線を貼り付けます。この時導線やアルミテープがー極からはみ出さないように注意!

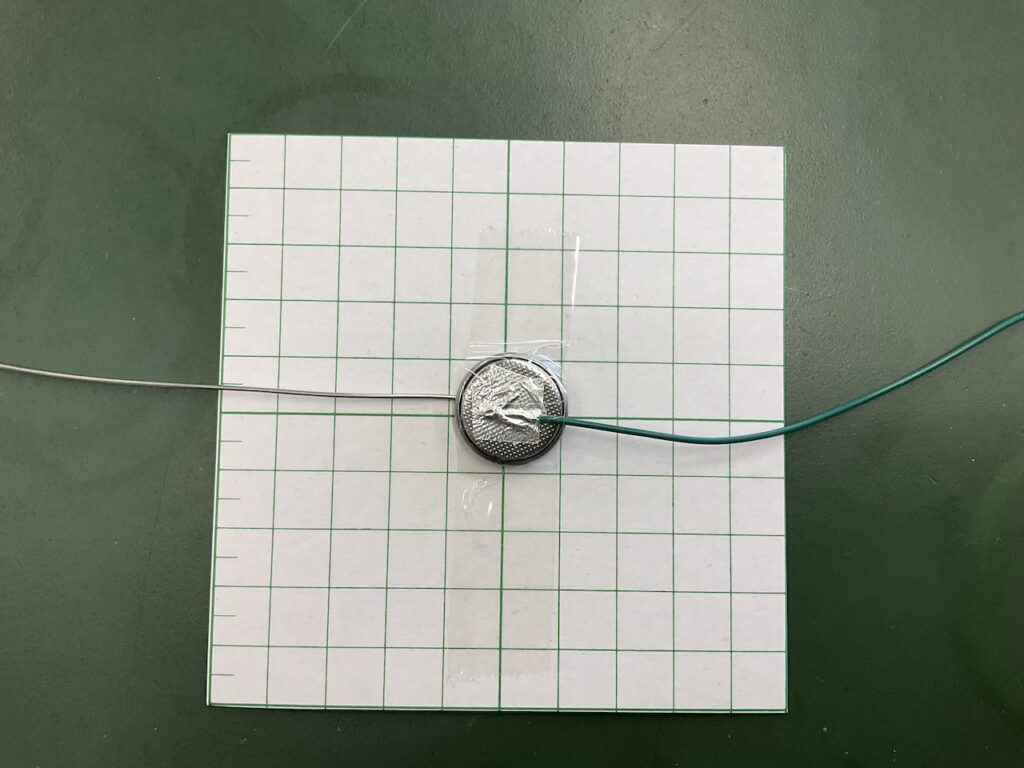

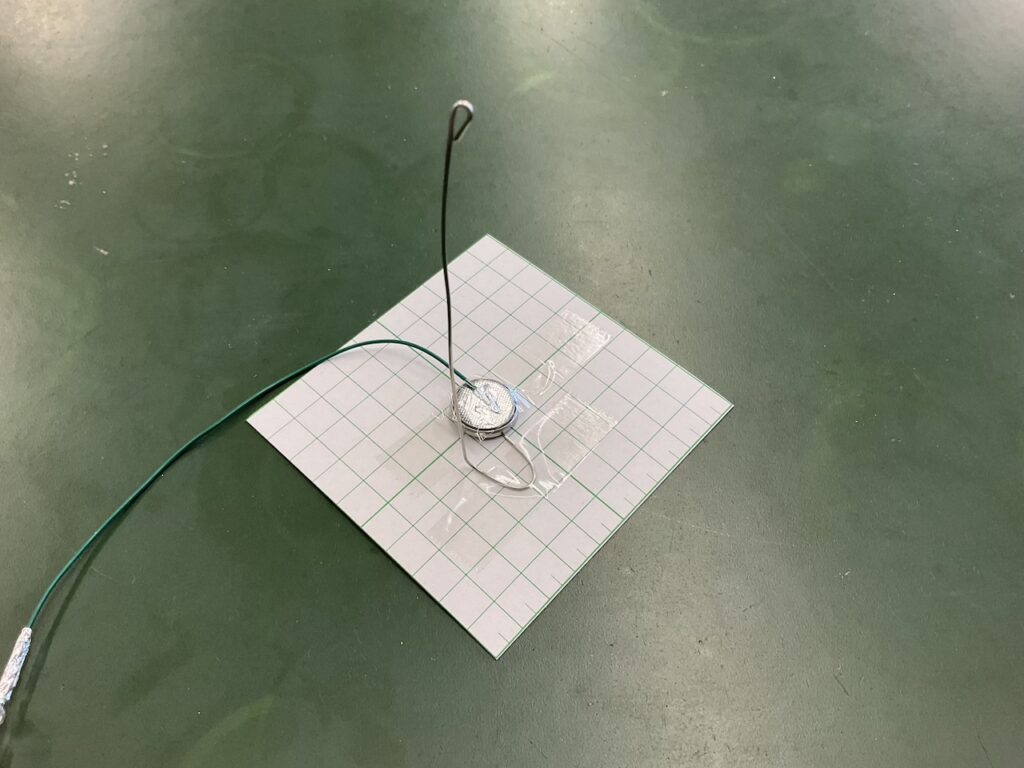

長い針金を下にして、セロハンテープで画用紙に固定します。針金をカーブさせてからテープを貼ると、針金を安定して立たせることができます。

短い針金の先を輪にします。

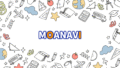

長い針金を好きな形に曲げたら完成です。

遊び方

長い針金に輪が触れるとLEDが光ります。

LEDが光らないように気をつけながら、輪を針金に通していきます。下までたどり着いたらスタートまで戻りましょう。

コースの形によって難しさが変わりますので、いろいろな形にして楽しみましょう。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説