地域コミュニティが抱える課題とは?

担い手不足を解決するTOBASEモデル

町内会、PTA、子ども食堂、子育てサロン…。地域コミュニティは大切な役割を担ってきました。

しかし現場では「担い手不足」「財源不安」「世代間の分断」といった課題が深刻化し、継続や発展が難しくなっています。

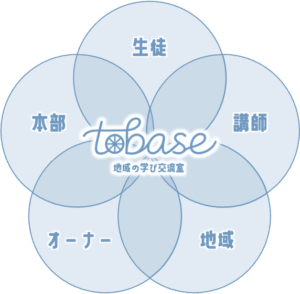

横浜市西区から始まった「TOBASE(トベース)」は、五方よしの仕組みでこうした課題を解決する新しい地域拠点。

地域・本部・オーナー・講師・生徒がそれぞれ利益を得られる循環をつくることで、持続可能な形でコミュニティを底上げします。

本記事では、既存の地域コミュニティが抱える課題を整理し、TOBASEがどのように解決策を提示できるのかを具体的に解説します。

はじめに:地域コミュニティに迫る現実

地域の居場所や活動の多くは、ボランティアや一部の熱心な人に支えられてきました。

しかし、少子高齢化・共働き増加・人口の流動化など社会の変化により、従来のやり方では限界を迎えています。

「イベントの担い手が見つからない」

「役員のなり手がいない」

「活動費が足りず、続けるのが難しい」

こうした悩みを抱える地域コミュニティは少なくありません。

地域コミュニティの役割と課題

町内会・自治会

- 役割:防災・防犯、清掃、祭りや行事の運営

- 課題:加入率の低下、役員の高齢化、若い世代の不参加

PTA・学校関連

- 役割:学校と家庭をつなぎ、子どもの安全を守る

- 課題:共働き家庭が多く、役割が一部の保護者に集中。負担感から敬遠されがち

子育てサロン・支援拠点

- 役割:親子の孤立を防ぎ、安心できる居場所を提供

- 課題:ボランティア頼み、補助金依存。利用者は多いのに運営が不安定

子ども食堂・地域食堂

- 役割:食の支援と交流の場

- 課題:資金調達が困難、運営者の負担大。継続性に不安

スポーツ少年団や趣味サークル

- 役割:子どもの健全育成、健康づくり、文化継承

- 課題:少子化で規模縮小、指導者不足、新規参加が減少

高齢者クラブ

- 役割:孤立防止、健康維持、生きがいづくり

- 課題:メンバーが高齢化しすぎ、新しい高齢者世代が参加しにくい

コミュニティカフェ・コワーキング

- 役割:多世代が気軽に集まれる新しい拠点

- 課題:家賃・運営費負担が大きく、収益化が難しい

👉 共通するのは「担い手不足」「財源不安」「世代間の分断」。

課題を放置した場合のリスク

- 行事や活動が縮小 → 人が集まらず、交流がさらに減少

- 担い手が固定化 → 一部の人に負担が集中し、疲弊

- 子ども・若者の参加が減少 → 将来的に地域の担い手が育たない

- 福祉や防災の力が低下 → 災害時に機能しない地域になる恐れ

結果として「誰もが孤立する地域」へと進んでしまいます。

TOBASEの解決策:五方よしの仕組み

TOBASEは「五方よし」を理念に掲げ、既存コミュニティの弱点を補います。

地域よし

- 日常的に人が集まる拠点 → 防災・福祉の基盤になる

- 世代を超えた顔の見える関係が自然に育つ

オーナーよし

- 小さな投資で始められる拠点運営 → 無理なく継続可能

- 地域での新しい役割・働き方を創出

講師よし

- 未経験者でも挑戦できる「先生デビュー講座」 → 担い手不足を解消

- 趣味や特技を地域に還元できる仕組み

生徒よし

- 子どもから大人まで多様な学びや交流に参加可能

- 「学びでつながる 学びがつながる」体験を共有

本部よし

- 収益をモアナビ協創学園の運営費に活用 → 教育活動を底上げ

- 単発の寄付に頼らない持続可能な循環を実現

実例紹介:TOBASE戸部

横浜市西区・戸部で始まったTOBASEは28㎡の小さな部屋。

しかしそこから、次のような取り組みが生まれています。

- 子どもの安心できる放課後の居場所

- 保護者や若手が講師デビューに挑戦 → 地域の担い手が増える

- シニアが趣味を活かして講座を開催 → 役割とつながりを再獲得

- イベントを通じて世代を超えた交流が日常的に起こる

小さな拠点でも「担い手不足」「世代間の分断」といった課題を解消するモデルケースとなっています。

まとめ:持続可能な地域コミュニティのために

地域コミュニティは重要な役割を果たしていますが、担い手不足や財源不安が続けば持続できません。

必要なのは「寄付や善意に依存せず、誰もが関われる仕組み」。

TOBASEは五方よしを軸に、

- 地域の安心

- 新しい担い手の発掘

- 世代を超えた交流

- 教育活動の底上げ

を同時に実現します。

👉 地域課題に悩んでいるあなたへ。TOBASEは既存のコミュニティを否定するのではなく、その弱点を補い、持続可能な地域の未来をつくる新しいモデルです。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説