地域コミュニティの担い手不足をどう解決するか?

既存拠点を補完するTOBASEモデル

地域活動は、防災・子育て・福祉・文化継承など、暮らしを支えるインフラのような存在です。

しかし現場では「担い手不足」が深刻化し、町内会やPTA、子ども食堂など多くの活動が継続の危機に直面しています。

公民館や学校、社会福祉協議会などの既存拠点は大切な役割を果たしていますが、「担い手を育てる仕組み」や「世代を超えた自然な交流」までは十分に担いきれていません。

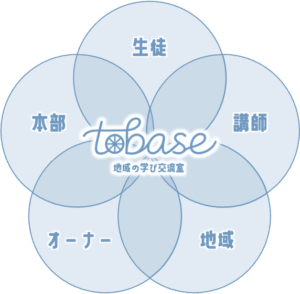

そこで横浜市西区から始まった TOBASE(トベース) は、五方よしの仕組みによって新しい担い手を育て、収益循環で持続可能な地域コミュニティを実現する拠点です。

本記事では、地域活動がなぜ必要なのかを整理しつつ、既存の拠点との役割分担を認めたうえで、TOBASEの補完的な価値をご紹介します。

はじめに:担い手不足が地域を脅かしている

近年、全国各地で「町内会やPTAの役員が決まらない」「子ども食堂のスタッフが高齢化して継続が難しい」といった声が聞かれます。

- 行事を運営する人が足りない

- ボランティアが固定化し、疲弊してしまう

- 世代交代が進まず、次の担い手が育たない

このままでは地域の活動が縮小し、私たちの暮らしに不可欠な安心・安全や交流の機会が失われてしまうかもしれません。

地域活動はなぜ必要なのか?

「担い手不足」の前に、まずは地域活動そのものの価値を整理してみましょう。

防災・防犯の基盤

災害時や緊急時に最初に助け合うのは行政ではなく、近くに住む地域の人です。

日常的な顔の見える関係が、防災力・防犯力を大きく左右します。

子どもの育ちと居場所

放課後や休日に安心して過ごせる居場所は、子どもの健全な育成に不可欠。

学校や家庭だけでなく、多世代の人と関わることが社会性や自己肯定感を育みます。

高齢者の健康と生きがい

交流の場は孤立や認知症を防ぎ、「誰かに必要とされる」ことで生きがいにつながります。

高齢者が役割を持てる場は、健康寿命の延伸にも直結します。

福祉と支え合い

子育て世帯への支援や生活困窮者へのサポートは、行政だけでは十分に行き届きません。

地域活動は、見守りや助け合いを通じてセーフティネットを補完します。

地域経済と文化の維持

祭りやイベントは地域ににぎわいを生み、商店街や地元企業を活性化させます。

趣味や技能の伝承は文化を守り、次世代につなげる役割を果たします。

👉 地域活動は「安心・育ち・健康・支援・文化」を支えるインフラ。

なくてはならない存在だからこそ、担い手不足は大きな課題になるのです。

既存の地域拠点の役割とTOBASEの補完的な位置づけ

地域活動を支える拠点は、すでにいくつも存在しています。

公民館や学校、社協などは欠かせない存在です。その価値を認めたうえで、TOBASEの位置づけを整理します。

公民館・コミュニティセンター

- 役割:文化活動や講座、大規模なイベントを開催できる場

- 補完点:一方で、気軽に立ち寄れる日常的な交流や、小規模で柔軟な使い方は難しい

- TOBASEの価値:28㎡などの小さな拠点だからこそ、親密で気軽なつながりを育むことができる

学校・PTA

- 役割:子どもの教育と安全を守り、保護者が協力し合う基盤

- 補完点:活動が「子どもと保護者」に限定されやすく、地域全体には広がりにくい

- TOBASEの価値:子ども・保護者だけでなく、若者・シニアなど幅広い世代をつなげる

社会福祉協議会(社協)

- 役割:高齢者福祉やボランティアの調整役として地域に不可欠

- 補完点:福祉分野が中心で、学びや趣味を通じた日常的な交流まではカバーしにくい

- TOBASEの価値:学びや趣味を切り口に、多世代の出会いと新しい担い手育成を実現

👉 公共施設や社協は重要な基盤。TOBASEはそれを否定するのではなく、「小規模・柔軟・担い手育成」 という点で補完します。

担い手不足が生むリスク

担い手不足を放置すると、地域にさまざまなリスクが広がります。

- 行事や活動の縮小 → 地域交流が失われる

- 一部に負担が集中 → 担い手が疲弊し活動停止

- 世代交代が進まない → 将来の担い手不在

- 防災・福祉の力が低下 → 災害や孤立に対応できない地域になる

👉 地域の持続性が揺らぎ、私たちの暮らしそのものに影響が出てしまいます。

TOBASEの解決策:五方よしで新しい担い手を育てる

TOBASEは「五方よし」の仕組みで担い手不足を解決します。

地域よし

- 拠点に日常的に人が集まる → 防災・福祉の基盤が強化される

オーナーよし

- 小規模投資で拠点運営が可能 → 新しい地域リーダーが誕生

講師よし

- 先生デビュー講座で未経験者も担い手になれる → 担い手予備軍を増やす

生徒よし

- 学ぶ側が「次は自分もやってみたい」と思える → 自然に担い手が育つ

本部よし

- 収益循環で活動を支える → 補助金や寄付に依存しない持続可能性

事例紹介:TOBASE戸部での実践

横浜市西区・戸部で始まったTOBASEは28㎡の小さな部屋。

しかしそこから、新しい担い手が育っています。

- 子育て世代が講師デビューに挑戦し、地域の活動に参加

- シニアが趣味を活かして若い世代と交流

- 子ども・若者・大人・シニアが交わり、世代を超えた担い手が循環的に生まれる

小規模だからこそ「気軽に関わりやすい」「役割を試せる」場となっています。

まとめ:既存拠点と共存し、地域を持続可能に

地域活動は、防災・子育て・福祉・文化を支える暮らしのインフラ。

しかし担い手不足は深刻で、既存の拠点だけでは補いきれない部分があります。

公民館・学校・社協は地域に不可欠な存在。

TOBASEはそれらを否定せず、「小規模・柔軟・担い手育成・収益循環」 の仕組みで補完し、地域全体を底上げします。

「学びでつながる 学びがつながる」。

TOBASEは、この理念を実現する新しい地域の拠点です。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説