ブルーム・タキソノミーとは?

子どもの学びを深める6つの段階と家庭での活かし方

「うちの子、勉強しているのにすぐ忘れてしまう…」

「テストの点は取れるけど、本当に理解できているのかな?」

小学生の保護者の方なら、こんな悩みを抱えたことがあるかもしれません。実は学びには段階があり、そのステップを意識することで子どもの学びがぐんと深まります。その考え方を整理したのが ブルーム・タキソノミー。

この記事では、教育現場だけでなく家庭でも役立つブルーム・タキソノミーを、小学生の保護者に向けてわかりやすく解説します。今日から家庭学習や読書の時間で実践できる声かけのヒントも紹介します。

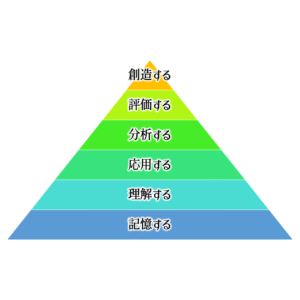

ブルーム・タキソノミーとは?|子どもの学びを深める6つの段階

ブルーム・タキソノミー(Bloom’s Taxonomy)は、1956年にアメリカの教育心理学者ベンジャミン・ブルームらが提唱した「学習の段階を整理した枠組み」です。

学びはただ「知識を覚える」だけではなく、理解・活用・分析・評価・創造 へとステップアップしていくプロセスがあります。この枠組みを知っていると、保護者は「子どもがいまどの段階にいるのか」を把握でき、適切なサポートがしやすくなります。

2001年には改訂版が出され、より実践的に「6つの行動レベル」としてまとめられました。

学びの6段階を小学生にわかりやすく解説|暗記から創造まで

改訂版ブルーム・タキソノミーで示される6段階を、小学生の家庭学習に当てはめると次のようになります。

- 覚える(Remember)

知識をそのまま思い出せる段階。- 例:九九を覚える、漢字を暗記する。

- 理解する(Understand)

意味を説明したり、自分の言葉にできる段階。- 例:「九九は割り算にも使える」と説明できる。

- 使う(Apply)

学んだ知識を新しい場面で使う段階。- 例:文章題を解くときに九九を使う。

- 分ける(Analyze)

情報を整理し、関係性を見抜く段階。- 例:問題を「かけ算が必要か」「わり算か」で分類する。

- 見きわめる(Evaluate)

判断や批判ができる段階。- 例:「このやり方は正しい?もっと簡単な方法は?」と考える。

- 作り出す(Create)

まったく新しいものを生み出す段階。- 例:自分で問題を作って友達に出す、オリジナル工作を考える。

つまり、勉強は「暗記」から始まりますが、最終ゴールは「創造」にあります。家庭学習でも「覚えさせる」だけで終わらず、この階段を一歩ずつ登れるよう意識することが大切です。

家庭学習に役立つ!ブルーム・タキソノミーを活かした声かけの例

では、実際に家庭でどう活かせばよいのでしょうか。ポイントは 保護者の声かけ です。

読書のとき

- 覚える:「主人公の名前は?」

- 理解する:「この人はなぜ怒ったのかな?」

- 使う:「自分だったらどうする?」

- 分ける:「主人公と友達の考え方はどう違う?」

- 見きわめる:「どちらの考えが正しいと思う?」

- 作り出す:「続きのストーリーを考えてみよう!」

宿題のとき

- 覚える:「この漢字の読み方を覚えてる?」

- 理解する:「この計算のやり方を説明してみて」

- 使う:「似たような問題を解いてみよう」

- 分ける:「これはどの計算方法で解く?」

- 見きわめる:「答えの出し方、合ってるかな?」

- 作り出す:「自分で計算問題を作ってみて」

こうした声かけで、学びが自然と深まっていきます。

保護者がブルーム・タキソノミーを知るメリット|子どもの思考力を伸ばす方法

1. 学びの偏りに気づける

「うちの子は暗記は得意だけど、応用が苦手だな」といった気づきが得られます。

2. 子どもの強みを伸ばせる

「自分で問題を作るのが好き」など、創造の段階に強みがある子もいます。タキソノミーを知っていると、その力を見逃さず伸ばせます。

3. 学校の学びを補える

学校では主に「覚える・理解する」段階が中心です。家庭で「評価・創造」に挑戦することで、よりバランスよく学力が育ちます。

4. 自己調整学習の第一歩になる

子ども自身が「今日は理解までできた」「次は使うまで挑戦したい」と意識できるようになり、主体的な学びにつながります。

まとめ|家庭でブルーム・タキソノミーを活用して学びを伸ばそう

ブルーム・タキソノミーは、「学びの深まり方」を整理したシンプルで強力なツールです。

家庭学習に取り入れると、保護者は「覚えたかどうか」だけでなく「どんな力が伸びているか」を見守れるようになります。

学びの最終ゴールは 「新しいものを生み出す力」。

ぜひ日常の会話や宿題のサポートで、「今日はどの段階まで行けたかな?」と意識してみてください。

そして、もし「家庭だけでのサポートは少し不安」「もっと探究的な学びを経験させたい」と感じたときは、横浜でSTEAM教育に取り組む MOANAVI の活動もぜひご覧ください。科学・言語・人間・創造をテーマにした学びのプロジェクトを通して、子どもたちがブルーム・タキソノミーの最上位である「創造」に自然と挑戦できる環境を提供しています。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説