自由研究におすすめ!

リトマス紙の実験方法と結果のまとめ

【小学生向け】

身の回りの液体を、リトマス紙を使って「酸性・中性・アルカリ性」に分類できることを知っていますか? この記事では、リトマス紙を使った簡単な実験の方法や、結果の見方をわかりやすく解説します。おうちにある液体を調べて、サイエンスを楽しんでみましょう!

1. リトマス紙でなかま分けをしよう!

私たちの身の回りには、さまざまな液体があります。水やお酢、石けん水など、これらの液体には「酸性」「中性」「アルカリ性」という性質があります。リトマス紙を使えば、どのグループに分類できるのか簡単に調べることができます。

● 酸性・中性・アルカリ性とは?

液体の性質(液性)には、次の3つの種類があります。

- 酸性:レモン汁やお酢など、すっぱい味がするもの

- 中性:水のように、酸性でもアルカリ性でもないもの

- アルカリ性:石けん水のように、ぬるぬるした感じのあるもの

リトマス紙を使うと、これらの性質を目で見て確かめることができます。

2. リトマス紙で性質を見分けよう!

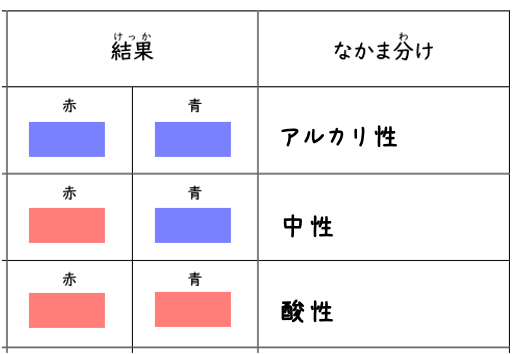

リトマス紙には 赤色リトマス紙 と 青色リトマス紙 の2種類があります。それぞれの紙がどのように変化するかによって、液体の性質を見分けることができます。

● リトマス紙の変化

この表を参考にして、液体の性質を調べてみましょう!

3. おうちにある液体を調べてみよう!

さっそく、おうちにある液体をリトマス紙で調べてみましょう。

● 実験の準備

【必要なもの】

- 赤色リトマス紙

- 青色リトマス紙

- 調べたい液体(例:水、お酢、レモン汁、石けん水、ジュース など)

- 綿棒または丸めたティッシュ(液体をつけるため)

- 実験結果を記録するためのノートやメモ

【注意点】

- 目や口に入ると危険な液体もあるので、必ず大人と一緒に実験 しましょう。

- 液体をリトマス紙につけるときは、直接手で触れずに 綿棒やティッシュを使いましょう。

4. 実験をしてみよう!

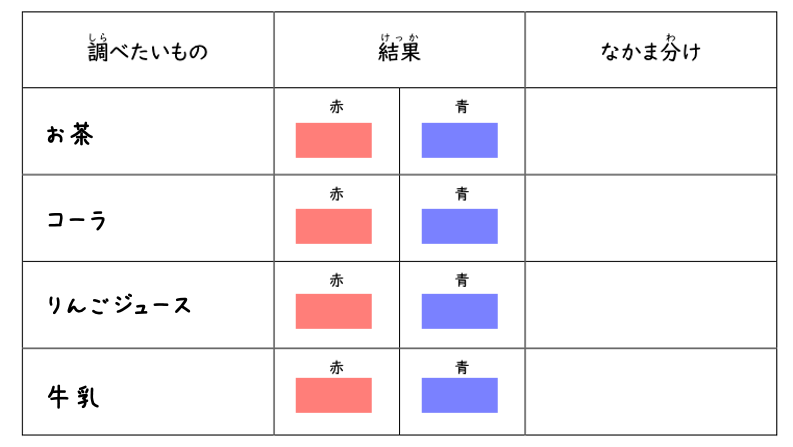

① 表を作ろう

まず、調べたい液体を書いた表を作ります。

② リトマス紙でテスト!

- 調べたい液体を綿棒やティッシュにつける

- 赤色リトマス紙と青色リトマス紙にそれぞれつける

- 色の変化を観察して、表に記録する

③ 結果を確認しよう!

- 赤色リトマス紙が青色になったら → アルカリ性

- 青色リトマス紙が赤色になったら → 酸性

- どちらも変化しなかったら → 中性

結果をもとに、液体を3つのグループに分類してみましょう!

5. 実験の結果を考えよう(考察)

考察(こうさつ) とは、実験の結果からわかったことを考えることです。例えば、次のようなことを考えてみましょう。

- 酸性やアルカリ性の液体は、どのような特徴があるのかな?

- 中性の液体はどんなものが多かった?

- 酸性のものはどんな場面で使われている?(例:お酢は料理に使う)

- アルカリ性のものはどんな役割がある?(例:石けん水は手を洗うのに使う)

また、今回の実験で気づいたことや、新たな疑問を書き留めておくと、次の学びにつながります!

6. まとめ

リトマス紙を使うと、身の回りの液体を 酸性・中性・アルカリ性 に分類できることがわかりましたね。

- 酸性 → お酢やレモン汁のようにすっぱいもの

- 中性 → 水のようにどちらでもないもの

- アルカリ性 → 石けん水のようにぬるぬるするもの

実験を通して、普段何気なく使っている液体の特徴を知ることができました。これをきっかけに、他のサイエンス実験にも挑戦してみてください!

MOANAVIで楽しく学ぼう!

MOANAVIでは、対話と体験を大切にした学習を通じて、子どもたちの「考える力」を伸ばしています。今回のようなサイエンス実験をはじめ、楽しく学べる機会を提供しています。興味のある方は、ぜひMOANAVIをチェックしてみてください!

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説