おうちでサイエンス#砂糖の溶け方

みなさんお菓子は好きですか。 ジュースや紅茶などは飲みますか。 甘いお菓子や飲み物、料理には砂糖が使われます。 では、砂糖を入れるとどうなるのかじっくり観察したことはあるでしょうか。

実験の仕方

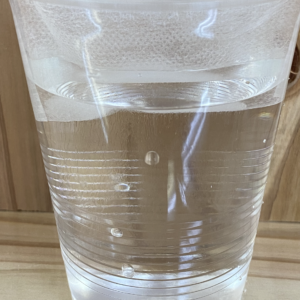

用意するもの 砂糖の入った袋 透明なコップ ①透明なコップの上から1cmくらいのところまで水を入れる。 ②コップのふちに棒を引っ掛けるようにして、砂糖の入った袋を水に浸す。 ③砂糖が溶ける様子をよく観察する。 ④気付いたことを記録する。

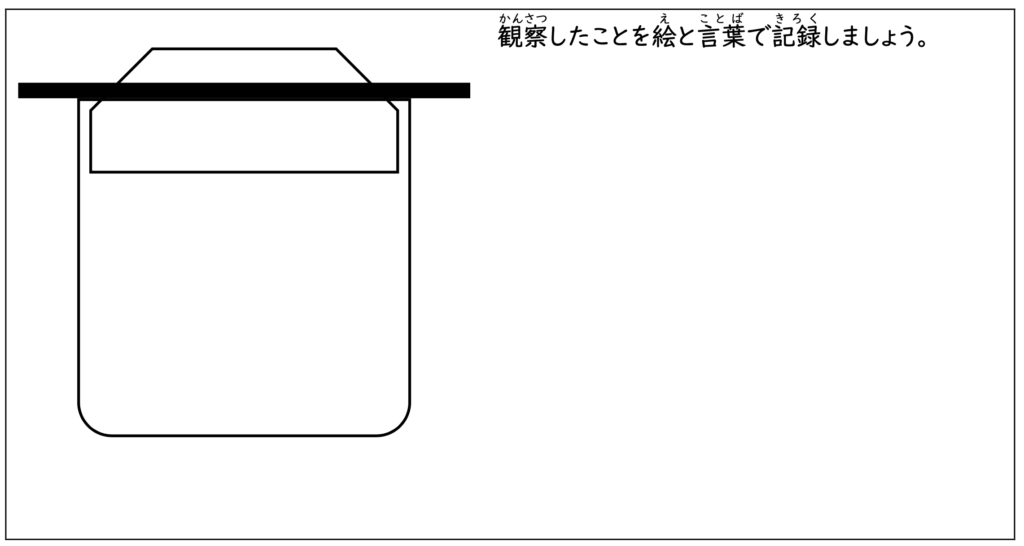

よく見て観察したことを記録しよう

砂糖は袋の中からどのような様子で溶けていくのでしょうか。 絵に描いたり、言葉でメモしたりしながら観察しましょう。 砂糖の動きを矢印などを使って記録しても良いですね。

砂糖が溶ける様子

砂糖の入った袋を水に入れると、袋の中からモヤモヤとしたものが降ってきます。 このモヤモヤが砂糖です。 砂糖は水に溶けると小さく小さくなっていき、目に見えないくらいの大きさにバラバラになっていきます。 そして、最後には透明になって砂糖水になります。 では、目に見えなくなった砂糖は無くなってしまったのでしょうか。 見えなくなった砂糖がどうなっているのか、ぜひみなさんで考えてみてください。

もっと知りたい・やってみたいなら

MOANAVIには楽しい授業がいっぱい。

お問い合わせはLINE公式アカウントからどうぞ。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説