発達の最近接領域(ZPD)とは?

ヴィゴツキー理論をわかりやすく解説

最近接領域の意味と学びのサポート方法

子どもが新しいことを学ぶとき、「ちょっと難しいけど、助けてもらえればできる!」という経験はありませんか?

これは心理学者ヴィゴツキーが提唱した 発達の最近接領域(ZPD) にあたります。

この記事では、発達の最近接領域とは何か? をわかりやすく解説するとともに、ヴィゴツキー理論との関係、最近接領域の意味、有能な他者の役割、家庭や学校でのサポート方法、アセスメント(評価)の重要性まで整理します。

教育に関わる先生や、子育て中の保護者の方に役立つ内容です。

発達の最近接領域(ZPD)とは?【最近接領域の意味をわかりやすく解説】

「発達の最近接領域(ZPD:Zone of Proximal Development)」とは、子どもが1人ではまだできないけれど、適切なサポートがあればできるようになる範囲 を指します。

すでにできることと、まだ難しすぎることのちょうど中間にある「挑戦のゾーン」であり、学びや成長のカギを握ります。

ヴィゴツキー理論と発達の最近接領域

ZPDを提唱したのはロシアの心理学者 レフ・ヴィゴツキー です。

彼は「人間の学びは社会的な関わりの中で育まれる」という 社会構成主義 の立場を取りました。

- 学びは他者との対話や協働を通じて深まる

- 新しい知識は既存の知識に関連付けられて習得される

- 適度な難しさを与えることで成長が促される

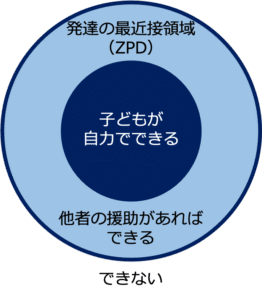

学びの3つのゾーンを解説【図解イメージで理解】

ヴィゴツキーは、学びを次の3つに分類しました。

- すでにできること(自力でできる範囲)

- 発達の最近接領域(助けがあればできること)

- まだ難しすぎること(現時点では不可能)

ZPDの具体例

- 自転車:最初は補助輪や大人の支えが必要だが、やがて1人で乗れるようになる

- 漢字学習:手本を見ながら練習し、繰り返すうちに自力で書けるようになる

有能な他者とは?

ZPDで学びを進めるためには、「有能な他者」 の存在が不可欠です。

有能な他者の例

- 親や先生、友達などの人間

- 教科書や動画、アプリといった教材やツール

有能な他者の役割

- 適切なヒントを与える(例:「ここに注目してみよう」)

- 学びをサポートする(例:歌やゲームを活用)

- 成長を見守る(例:できたことを褒める)

家庭でできるZPDサポート【親ができる工夫】

- 子どもが「ちょうど頑張ればできそう」な課題を選ぶ

- 答えをすぐに教えず、ヒントを出して考えさせる

- 本や動画、アプリを一緒に活用する

- できたときはしっかり褒め、達成感を積み重ねる

学校でのZPDサポート【先生や学級での実践】

- アセスメント(評価)を通して子どもの到達度を把握

- ペア学習やグループ活動で子ども同士の学び合いを促す

- 個別指導や声かけで一人ひとりに合った支援を行う

アセスメント(評価)の重要性とは?

ZPDを適切に活用するためには、子どもの理解度を把握する評価(アセスメント) が欠かせません。

- 学習の進み具合を確認する

- 苦手や得意を明確にする

- 次に学ぶべき課題を設定できる

テストだけでなく、先生の観察や子どもとの対話もアセスメントの一環です。

まとめ|発達の最近接領域を意識した学びが子どもを伸ばす

- 発達の最近接領域(ZPD)は「助けがあればできる」範囲のこと

- 有能な他者や教材のサポートが学びを広げる

- 家庭・学校での適切なアセスメントが次の学びにつながる

👉 「ちょうどいい難しさ」+「適切な支援」 が、子どもを大きく成長させます。

MOANAVIのご紹介

MOANAVIでは、発達の最近接領域(ZPD)を意識した STEAM教育 を実践しています。

子どもが「できた!」という体験を積み重ね、自分で考え行動する力を育む学びを提供しています。

詳しくは MOANAVI公式サイト をご覧ください。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説