実験結果のばらつきに備えておく

実験の結果が毎回違うのはなぜ?この記事では、科学的にデータを整理し、正しく結果を読み取るための工夫について解説します。

科学的に考えるために必要なこと

理科の実験では、「同じことをしたのに、結果が違う!」ということがよくあります。これはどうしてでしょうか?

科学的な考え方をするためには、次の3つのポイントが重要です。

- 実証性:自分の考え(仮説)が、実験を通じて確かめられること

- 再現性:同じ条件で実験をすれば、同じ結果が得られること

- 客観性:他の人が見ても納得できるような、事実に基づいた結果であること

しかし、学校の授業で行う実験では、次のような条件を完全にそろえることは難しいですよね。

- 気温・気圧・湿度などの気象条件

- 床のたわみや傾きなどの物理的な条件

- 測定器具の誤差や、人による測定の違い

たとえば、同じゴムを使って車を走らせる実験をしても、測定の仕方によって少しずつ違う数値が出てしまうことがあります。

だからこそ、「実験の結果は毎回少しずつ違うものだ」と考えておくことが大切です。

結果のばらつきをどう考える?

「実験の結果は毎回違う」と言われると、少し不安になるかもしれません。

でも、100回実験して100通りの結果が出ても、何もわからないわけではありません。

大切なのは、結果の「傾向」をつかむことです。

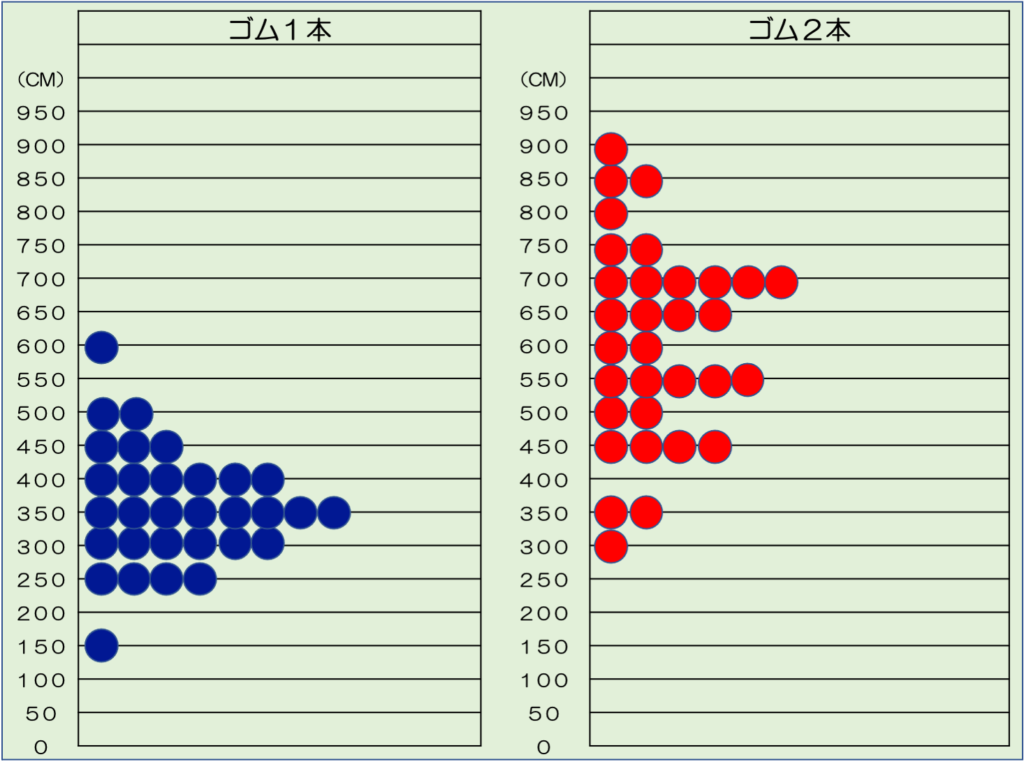

たとえば、ゴムの本数を変えて車を走らせる実験をしたとき、結果がバラバラでも、どこにデータが多く集まるのかを見ることで、次のようなことがわかります。

- ゴム1本のとき → 結果は150〜600cmとばらつくが、350cm付近が多い

- ゴム2本のとき → 結果は300〜900cmとばらつくが、600cm付近が多い

つまり、「ゴムの本数が2倍になると、進む距離も2倍になる」という関係が見えてきます。

結果を読み取るための工夫

では、実験結果をより正しく読み取るためには、どのような工夫ができるでしょうか?

ここでは、3つの工夫を紹介します。

① 結果の切り捨てをする

実験の数値がバラバラすぎると、傾向がつかみにくくなります。

そこで、50cm単位で記録することにしました。

- 床に50cmごとにテープを貼る

- 車が超えた線の場所を記録する

こうすることで、小さな誤差を気にせず、大まかな傾向をつかめるようになります。

② 3回実験して中央値を取る

一度の実験結果だけを見ると、たまたま大きくずれてしまうことがあります。

そこで、1人につき3回実験し、中央値(まんなかの数値)を取るようにしました。

中央値とは?

- 3つの結果を小さい順に並べたとき、真ん中にくる数値

- 例)200cm、300cm、800cm → 中央値は300cm

平均値と違って、極端に大きい数値の影響を受けにくいのがポイントです。

③ みんなの結果を集めて中央値を取る

クラス全員が同じ実験をすると、たくさんのデータを集めることができます。

そこで、全員の結果をまとめて、さらに中央値を取るようにしました。

- 1人3回 × 30人 = 90回分のデータ

- 中央値を使うことで、全体の傾向がつかみやすくなる

この方法なら、一人ひとりのデータのばらつきを減らし、全体として信頼できる結果を得ることができます。

理科の学び方を学ぶ

このような工夫をすることで、子どもたちは次のようなことを学びます。

- 実験結果は必ずしもピッタリ同じにはならない

- ばらつきがあっても、データの傾向を読み取ることが大切

- 結果を整理する方法(切り捨てや中央値)を使うことで、より正しく分析できる

- 友達と協力してデータを集めることで、より確かな結論を導き出せる

理科の授業では、単に知識を覚えるだけでなく、データをどのように扱うかを学ぶことが大切です。

実験を通して「考える力」を身につけることが、理科の学びの本質なのです。

まとめ

- 実験では、気象や測定条件の違いで結果がばらつくことがある

- ばらつきを気にしすぎず、データの傾向をつかむことが大事

- 切り捨て・中央値を活用することで、より正しくデータを整理できる

- 友達と協力してデータを集めることで、より正確な結果を得られる

MOANAVIで楽しく学ぶ

MOANAVIでは、対話と体験を大切にした学習を通して、子どもたちの力を伸ばしています。

理科の実験も、ただ結果を出すのではなく、考える力を育むことが大切です。

MOANAVIの学びを通して、「なぜ?」を深く考え、未来につながる力を身につけていきましょう!

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説