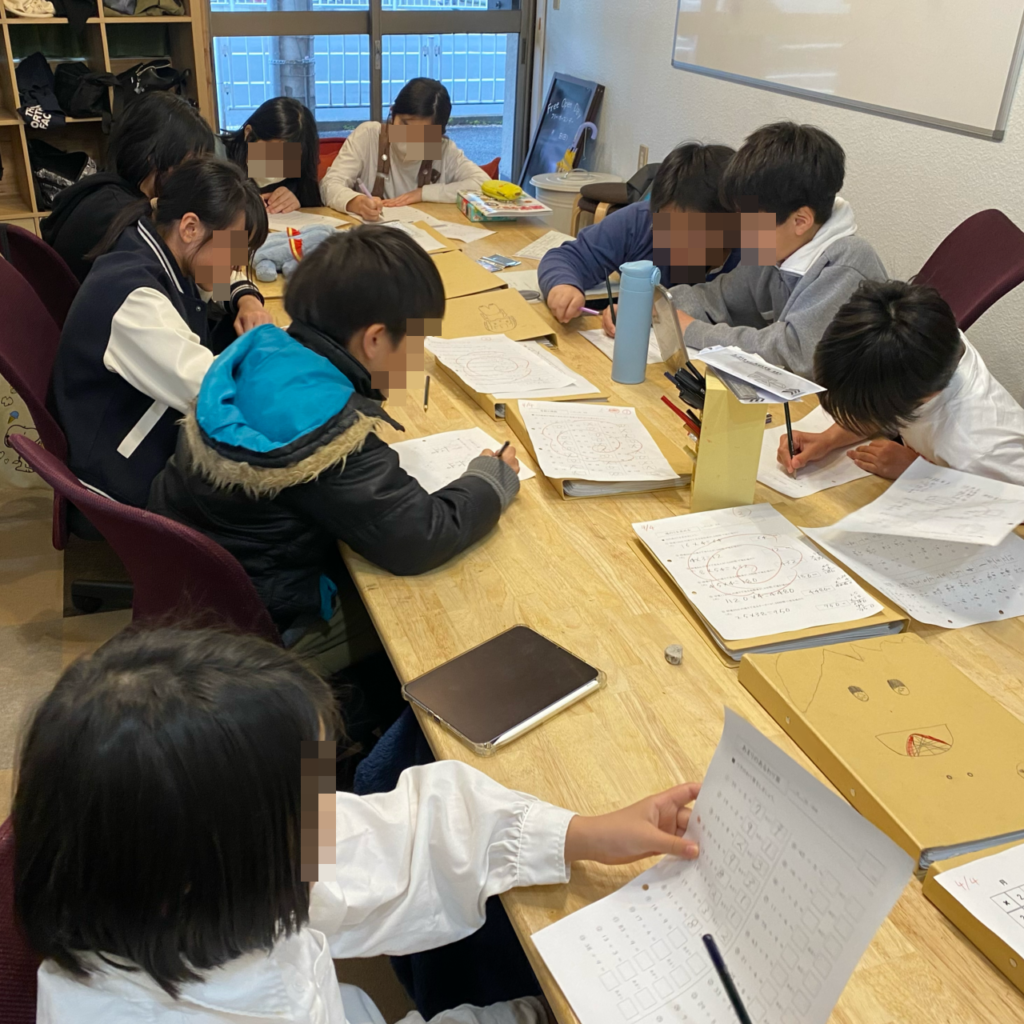

異学年で学び合うMOANAVIの教室

自ら選び、競い、高め合う学びの姿

MOANAVIでは、子どもたちが自分自身で学習課題を選び、学びを深めていく環境を提供しています。このアプローチは、自己調整学習(Self-Regulated Learning, SRL)と共調整学習(Co-Regulated Learning, CRL)という学習理論に基づいており、子どもたちが主体的に学びを進める力を養うための重要な要素です。今回、MOANAVIの教室で見られた学びの姿を通じて、これらの理論がどのように実践されているのかを探っていきます。

自己調整学習とは?

自己調整学習の理論体系は、1990年代にアメリカの教育心理学者であるバリー・ジマーマン(Barry Zimmerman)らが中心となって提案しました。

自己調整学習(SRL)とは、学習者が自ら学習を調整しながら、目標を達成していく学び方です。学習の進め方や学習方法を自ら観察・調整することで、効果的に学習を進めていくことができます。

自己調整学習は学習者が自らの学習過程を管理する力を育むものであり、MOANAVIの学習環境にも深く関係しています。MOANAVIでは、子どもたちが自分に合った課題を選び、その学びを進める中でこの自己調整の力を自然に養っています。

学びの選択と自己調整学習の実践

MOANAVIでは、子どもたちが自由に学習課題を選べる仕組みが導入されています。この自由な選択によって、子どもたちは自分自身の学習目標を設定し、計画を立てて学習を進めることができます。特に、先取り学習を選ぶ上級生と、習熟学習を選んだ下級生の子どもたちが互いに学び合いながら進める姿が印象的でした。

先取り学習を選んだ上級生は、ある特定の学習課題に取り組んでいる最中、下級生の子どもたちにアドバイスをする場面が多く見られました。このようなアドバイスを通じて、上級生は自分の学習内容をさらに深めることができ、下級生の子どもたちは自分のペースで学習を進めることができました。これにより、上級生は自己調整学習のスキルを高め、下級生の子どもたちは他者からの助言を受けることで学習の方法を学び、自己調整学習の重要性を感じることができたのです。

さらに、STUDY POINTという独自のシステムを活用することで、学習の過程が評価され、どのように学習を進めたかを振り返る機会が生まれます。自分の学習進度を評価し、改善するためにどのような戦略を取るべきかを考えることは、自己調整学習の重要な要素です。この点で、STUDY POINTは子どもたちに「学びを管理する力」を育む上で非常に効果的なツールとなっています。

共調整学習の実践とその効果

共調整学習(Co-Regulated Learning, CRL)とは、学習者が他者(教師や上級生、同じクラスの仲間)と協力しながら学びのプロセスを進めるものです。ジマーマンは、共調整学習を自己調整学習の前段階として位置付け、学習者が他者と協力して学びを進める中で、自己調整学習の能力を高める過程だと説明しています。特に、他者とのやり取りが重要な役割を果たします。

MOANAVIでは、異学年の子どもたちが共調整学習を通じて自己調整学習を学ぶ機会が提供されています。上級生が下級生の子どもたちにアドバイスをし、下級生の子どもたちはそのアドバイスを受けて学習を進めます。このやり取りによって、上級生は他者の学びをサポートする力を高め、下級生の子どもたちは自分の学習方法を他者のアドバイスを通じて改善していきます。

共調整学習のプロセスには、以下のような重要な要素が含まれます。

- 協力とサポート: 学習者同士が協力し、助け合いながら学びを進める。

- 目標の共有: 学習者が共同で学習目標を設定し、それに向けて努力する。

- フィードバックと調整: 他者からのフィードバックを受けて、学習方法や進捗を調整する。

MOANAVIの教室では、このような共調整学習が自然に行われており、特に上級生が下級生の子どもたちに対してアドバイスをすることで、共に学び合い、成長する姿が見られました。さらに、STUDY POINTを通じて、学習の成果を競い合うことも、子どもたちにとってモチベーションとなり、学習を進める原動力となっています。

学び合いの場としてのMOANAVIの特徴

MOANAVIでは、自己調整学習と共調整学習の両方が効果的に機能しています。自己調整学習では、子どもたちが自分で学びの進度を管理し、目標達成に向けて計画的に学ぶ力を身につけます。そして、共調整学習によって、他者との学び合いやサポートを通じて、学習方法の改善や新しい視点を得ることができます。このように、MOANAVIは、子どもたちが「自分で学ぶ力」と「他者と学ぶ力」の両方を養うことができる環境を提供しています。

特に、異学年で構成されている教室では、上級生と低学年の子どもたちが自然に協力し合い、学びを共有する姿が見られます。この環境では、学びの幅が広がり、さまざまな視点を取り入れながら学ぶことができるという点が大きな魅力です。学習者同士が切磋琢磨し、互いに影響を与え合いながら成長していくプロセスは、まさにMOANAVIの学びの本質と言えるでしょう。

まとめ

MOANAVIの教室では、自己調整学習(SRL)と共調整学習(CRL)の要素が組み合わさり、子どもたちの学びを支える強力な基盤が作られています。学習者が自分のペースで学びを進め、他者と協力しながら成長する姿は、まさに現代の学びに求められる力を育んでいます。今後もMOANAVIでは、学習の過程そのものを大切にし、子どもたちが「学ぶ力」を育むための環境を提供し続けます。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / 株式会社MOANAVI代表取締役

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説