次期学習指導要領の改訂で注目される

「学びに向かう力・人間性」と「中核的概念」を

わかりやすく解説

2025年、文部科学省は次期学習指導要領の改訂に向けて議論を進めています。

その中で特に注目されているのが「学びに向かう力・人間性」と「中核的概念」です。

これらは成績(評定)の対象とはせず、子どもたちが主体的に学び、社会につながる力を育むための重要な視点として整理されています。

本記事では、その背景や国際的な教育改革との関連、そして各教科における「中核的概念」についてわかりやすく解説します。

学びに向かう力・人間性とは

「学びに向かう力・人間性」とは、子どもが新しいことに挑戦しようとする意欲や、失敗しても粘り強く取り組む姿勢、他者と協力して学びを深める態度などを含む資質・能力です。

従来のように数値化して成績表に載せるのではなく、学びを支える観点として教師や大人が見取り、育むべきもの と位置付けられています。

なぜ必要とされるのか:国際調査から見える課題

- 自分で学ぶ自信の不足

OECD PISA2022調査では「自分で勉強を進められる自信」が37か国中34位。 - 失敗を恐れる傾向

PISA2018では「失敗すると他人にどう思われるか不安」と答える割合がOECD平均より高く、日本の子どもは挑戦を避けやすい傾向。 - 探究学習の定着不足

全国学力・学習状況調査では、自分で課題を立てて調べて発表する児童生徒は3〜4割にとどまる。 - 社会や未来への意識の低さ

内閣府や日本財団の調査でも「社会を変えられる」「将来の夢を持つ」と答える割合が他国より低い。

👉 これらの課題を踏まえ、日本の教育において「学びに向かう力・人間性」を育てることが急務となっています。

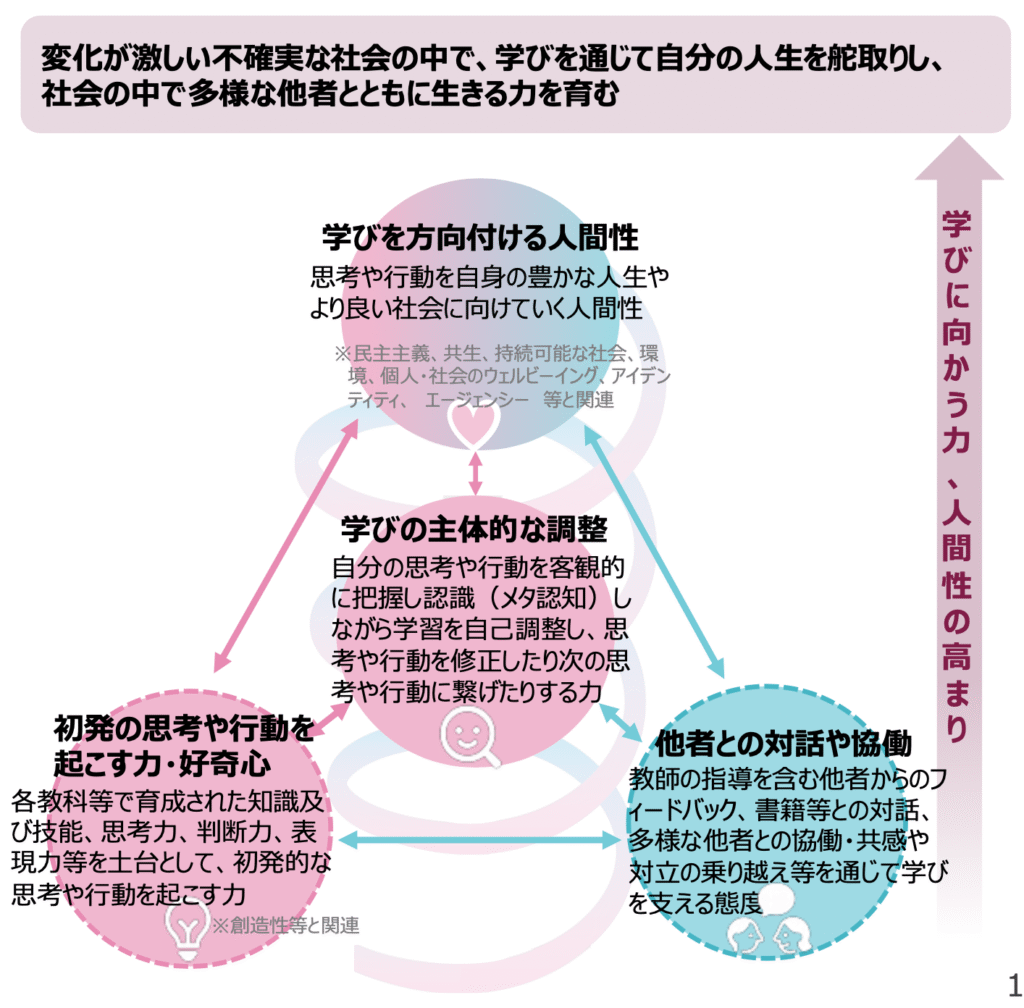

学びに向かう力・人間性の4つの要素

文部科学省は、この力を次の4つの要素に整理しています。

- 初発の思考や行動を起こす力(好奇心)

新しいことに挑戦しようとする意欲。 - 学びの主体的な調整(メタ認知)

自分の考えや行動を振り返り、改善して次につなげる力。 - 他者との対話や協働

仲間や教師、地域と関わり合いながら学びを広げる力。 - 学びを方向付ける人間性

学びを自らの人生や社会に生かそうとする姿勢。

【図解】4つの要素の関係

出典:文部科学省「学習指導要領の構造化を進める に当たっての諸論点」

👉 図に示されるように、4つの要素は互いに影響し合いながら育まれます。

これらは点数で測る対象ではなく、子どもが学びを自分のものにしていく過程そのものです。

評価(評定)との関係

従来の学習指導要領では、資質・能力はテストや成績と強く結びついていました。

しかし今回は次のように整理されています。

- 感性や態度は数値化にそぐわない

- 一人ひとりの成長を長期的に支える視点である

- 教師の「見取り」や記述式評価を通して示される

👉 今後は「競争的な成績評価」から「学びを支える評価」への転換が進むと考えられます。

教科ごとの「中核的概念」とは

学習指導要領改訂では、各教科において「中核的概念」を明確にすることが重視されています。

これは その教科を学ぶうえで中心となる考え方や視点 を指します。

- 国語:言葉の意味や使い方を理解し、社会との関わりを築く

- 算数:数量や図形の関係を捉え、数式やグラフで問題を解決する

- 理科:自然の事物・現象を観察・実験し、因果関係や法則を見つける

- 社会:地理は空間的広がり、歴史は因果関係、公民は社会の仕組みを理解する

- 英語(外国語):言葉を使って考えや気持ちを伝え、異なる文化を理解する

👉 知識の習得にとどまらず、中核的概念を持つことで学びを他の領域や未知の状況へ応用できるようになります。

国際的な教育改革とのつながり

- OECD「Learning Compass 2030」

エージェンシー(主体性)と共同エージェンシー(協働力)を教育の中心に据えている。 - グローバル社会の課題

気候変動やAIの進展など、不確実な課題に対応するには「学び続ける力」「協働して社会を変える力」が不可欠。

👉 日本の方向性は、国際的な教育改革とも強くリンクしています。

まとめ

次期学習指導要領の改訂では、

- 学びに向かう力・人間性 が重要視され、4つの要素(好奇心・自己調整・協働・人間性)として整理される

- これらは成績表の数値ではなく、教師や大人が寄り添って育む力とされる

- 中核的概念 は教科ごとの学びの本質を示し、知識を応用可能にする

- 日本の改革は国際的な教育改革とも歩調を合わせている

教育現場では、こうした視点を授業づくりや評価にどう取り入れていくかが今後の大きなテーマとなります。

学習指導要領の改訂に向けて、「学びに向かう力・人間性」という言葉が注目されています。これは知識や技能と同じく大切な力ですが、評定(成績)の対象にはせず、子どもの学びや成長を支える視点として位置づけられています。本記事では、その背景や4つの要素、国語・算数・理科・社会・英語の中核的な概念、そしてMOANAVIの理念との関連について、保護者にもわかりやすく解説します。

記事を書いた人

西田 俊章(Nishida Toshiaki)

STEAM教育デザイナー / MOANAVIスクールディレクター

理科・STEAM教育の専門家として、20年以上にわたり子どもたちの学びに携わる。文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』の著者であり、TVやラジオで教育解説の経験ももつ。「体験×対話」の学びを大切にし、子どもたちが楽しく学べる環境を提供している。

📚 経歴・資格

✅ 文部科学省検定済教科書『みんなと学ぶ 小学校理科』著者

✅ 元公立小学校教員(教員歴20年)

✅ 横浜国立大学大学院 教育学研究科 修士(教育学)

✅ TVK『テレビでLet’s study』理科講師として出演

✅ Fm yokohama『Lovely Day』でSTEAM教育を解説